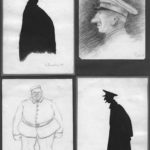

Elisabeth Rouy, dite Tante Beth_ Aquarelles- caricatures des occupants allemands en 14/18

Title in English

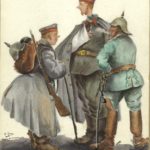

Caricatures of the German occupier made by Elisabeth Rouy,

Le présent document comporte une brève notice concernant Elisabeth Rouy, auteur de cette collection de 31 aquarelles et dessins au fusain datés de 1915 à 1917, ainsi que les souvenirs de son frère, Henri Rouy (1904-1993), sur cette période. Ces souvenirs incluent des explications sur les dessins, ainsi que les souvenirs d’un enfant de 10 ans (en 1914) qui a dû passer quarante mois à Sedan occupé. Le texte intégral, mis sur papier dans les années 70, est retranscrit ici sans aucune modification. Il décrit entre autres l’histoire de ces aquarelles.

1- Brève notice biographique d’Elisabeth Rouy

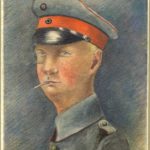

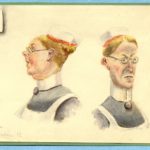

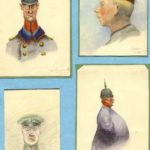

Elisabeth Rouy (1897-1988), aînée de 5 enfants, a subi l’occupation (ayant 17 ans en 1914) jusqu’à son évacuation en zone libre en 1917. Elle a exécuté cette série d’aquarelles et dessins au fusain entre 1915 et 1917 dans les Ardennes occupées, principalement à Sedan et Charleville. Elle a ainsi fait preuve très tôt d'un véritable talent de dessinatrice en croquant divers personnages de l’armée d’occupation : officiers prussiens, soldats bavarois, personnel médical, certains traits étant proches de la caricature. Ainsi, les patrouilles de deux hommes qui tout à coup dans une rue, sur un bref commandement guttural du feldwebel, se mettaient à marcher au "pas de l'oie" parce qu'un officier passait sur le trottoir, l’auteur ayant ajouté les deux enfants imitant le pas de parade des allemands. Elle put aussi dessiner le Kronprinz sur le vif, puisqu’il venait au rapport dans une maison de Charleville en face de celle qu’elle occupait.

Sa collection faillit disparaître en 1917. Quand la famille fut rapatriée, l’auteur voulut emporter sa collection, dont l’aspect justement caricatural aurait mérité leur publication. Son frère raconte :

Je ne sais plus à quelle date mon père nous inscrivit pour le prochain train de rapatriés qui rentrait en France, mais je me rappelle que le départ avait été fixé pour le 17 juin, les bagages préparés pour cette date, durent être inspectés et laissés en consigne. Or le train ne partit que le 14 décembre. Six mois de retard pour un train, je pense que c'est un record... mais l'essentiel était de partir. La visite approfondie des bagages en juin nous ménagea quelques émotions. Ma soeur essayait d'emporter ses croquis : de l'autre côté, en pleine guerre, ils auraient pu être exposés et publiés avec succès. Elle avait donc fait faire un double fond à sa boîte de peinture. La fouille des bagages se faisait article par article avec le plus grand soin : aucun papier, même blanc, n'était admis. Tout objet accepté allait sur un tas qui constituait les bagages définitifs, gardés ensuite en consigne jusqu'au départ ; les objets refusés faisaient un autre tas et devaient être repris par les intéressés. La boîte litigieuse, copieusement tâtée, d'abord acceptée, puis refusée, reprise, retâtée, enfin refusée, dut revenir à la maison pour être conservée par des parents jusqu'à la fin de la guerre. La percée n'avait pas réussi, mais les croquis n'avaient pas été découverts, ce qui aurait pu attirer quelques ennuis.

Au lendemain de la guerre, elle entra aux Petites soeurs de l'Assomption à Paris où elle passa toute sa vie religieuse et où elle continua à dessiner et peindre.

2- Souvenirs d’Henri Rouy sur la période 1914-1918.

Avant-Propos

Tenter de reconstituer plus de soixante ans après les souvenirs d'un temps où j'avais entre dix et treize ans, c'est un peu une gageure. Si je m'y hasarde néanmoins, c'est que malgré de vaines recherches, il m'a été impossible de remettre la main sur ce que j'avais rédigé en 1918 au lendemain même de ces événements alors que réfugié chez mes parents à Paris puis à Biarritz ma mémoire était encore toute fraîche.

Trois fois vingt ans après, il y aura évidement bien des trous et du vague. Aussi m'en tiendrai-je aux quelques souvenirs personnels qui me sont restés de cette triste et lointaine période.

Août 1914 : La guerre!

Malgré mes dix ans tout juste à l'époque, je me rappelle fort bien l'inquiétude de ces journées de l'été 1914 où la menace de guerre se précisait après l'attentat de Sarajevo. Je comprenais vaguement que notre alliance avec la Russie et l'Angleterre allait nous entraîner dans une nouvelle guerre contre l'Allemagne : à Sedan les souvenirs de 1870 (mon père avait alors 14 ans) étaient encore particulièrement présents : la maison de la dernière cartouche à Bazeilles, le monument aux Braves Gens à Floing, la château de Bellevue, propriété de ma tante Ninnin-Amour où Napoléon III avait signé la capitulation de Sedan et d'où il était parti prisonnier pour l'exil...

Je revois aussi, le jour de la mobilisation, le 28° Dragons quittant la caserne Fabert au bout de notre rue des Fausses Braies, encouragé par les acclamations. Il y avait alors une garnison de 4000 hommes au moins, comprenant aussi le 30° Dragons et le 147° d'infanterie.

Peu de temps après, c'est dans une atmosphère bien différente que je regardais défiler avenue Philippoteaux les troupes battues en Belgique du coté de Bertrix et qui se repliaient pour reconstituer un front sur la Marne. Je revois surtout la silhouette à cheval d'un général qui devait être le général Poline (dont la fille épouserait douze ans plus tard Charles Halleux) et qui allait être limogé.

Puis, très rapidement, ce fut l'invasion. Le 25 août au matin, revenant de la messe (c'était la fête de St-Louis, donc de mes parents Louis et Louise), je vois trois ou quatre uhlans à cheval (uniformes gris, casque à plateau, lance au poing), arrivés en éclaireurs sur la place d'Alsace-Lorraine, et je me dépêche de regagner la maison. On m'a raconté par la suite qu'une vieille dame un peu myope avait interrogé un de ces cavaliers ennemis pour lui demander si les Allemands étaient encore loin.

Ils n'étaient pas loin, effectivement. Ils arrivaient de Belgique par La Chapelle et Givonne où ils brûlaient tout à la torche et fusillaient des habitants, le Fond de Givonne où ils mettaient le feu à plusieurs fermes et à l'église. Les tirs d'artillerie commençaient ; les ponts sautaient. Avec mes parents, mes frères et soeur, nous étions descendus dans la cave à vin où nous allions passer trois ou quatre jours, remontant de temps en temps pour voir ce qui passait : les fantassins français sur la Marfée se voyaient de loin avec leurs ridicules pantalons garance. Les tirs se faisaient de plus en plus rares. Le 28, la bataille était terminée. Sedan - et toutes les Ardennes - était occupées pour plus de quatre ans. Nous avons gardé longtemps un petit musée d'objets, casques, insignes, pointes de casque, etc... ramassés à la suite de la bataille. Une lance de uhlans avait été jetée dans notre jardin par dessus le mur, nous nous sommes empressés de nous en défaire. C'est ainsi que mon frère Michel, déjà ingénieux à sept ans, put photographier une éclipse du soleil avec un appareil photo qu'il avait bricolé en utilisant comme objectif une lentille de visée d'un canon allemand trouvée dans la plaine après la bataille.

Peu à peu, il allait falloir s'installer dans cette situation inconfortable de prisonniers sur place au milieu d'occupants très nombreux : Sedan, ville de l'arrière, était pour les Allemands, les officiers surtout, un "gîte d'étape" où étaient prévues des distractions à leur usage ; il en résultait une grande animation tandis que les habitants, eux, n'avaient pas le droit de sortir des limites de la ville.

La conséquence la plus grave pour nous, c'est que pendant toute la guerre, une fois épuisées les rares réserves, le ravitaillement limité aux maigres ressources locales d'une ville purement industrielle, fut extrêmement difficile. C'est tout naturellement ce souvenir qui domine chez les enfants que nous étions : cinq à l'âge de la croissance, de six à dix-sept ans à la déclaration de la guerre, plus mes parents et ma grand-mère, Mme Brachet, venue habiter avec nous.

Comment notre mère est- elle parvenue dans cette interminable période de quarante mois (jusqu'à notre rapatriement fin 1917) à trouver le strict minimum indispensable à notre survie? La "Bonne Dame" nous a souvent rappelé par la suite combien de fois elle avait pleuré devant cette sensation d'impuissance.

Car c'est de cela qu'il s'agissait. Maintenant encore, nous avons l'impression d'avoir eu faim en permanence tout en ayant toujours pris nos repas à table : mais le déjeuner terminé nous calculions le temps à passer jusqu'au dîner tout aussi frugal. Plus question de viande, de poisson, d'oeufs depuis longtemps ! Deux sous de lait écrémé par jour pour huit personnes... Des fèverolles presque immangeables tant elles étaient amères, des "lisettes", mot charmant mais qui désignait simplement les betteraves fourragères, nourriture habituelle des vaches, mal camouflées par des sauces "au roux" sans matière grasse. Il y a bien eu à partir de 1915-16 le "ravitaillement américain" envoyé par l'organisation Hoover et qui, parvenant chaque quinzaine, apportait quelques éléments plus substantiels : du riz, et même un peu de viande, si peu qu'on retrouvait à peine le morceau au fond de la marmite.

Le pain était affreux. On y retrouvait de tout : de la paille hachée, parfois du verre pilé, et il était sévèrement rationné. Chaque matin, chacun devait mettre de coté ses deux tranches pour la journée. De loin en loin, avec des ruses de contrebandier, quelqu'un arrivait à passer par les bois au péril de sa vie en venant de Belgique où le régime était parait-il beaucoup moins strict : pendant des mois on a parlé d'un certain jambon parvenu par cette source clandestine.

Il y avait aussi "la terre". Nous appelions ainsi le bout de champ qui nous avait été affecté sur le plateau entre le Fond-De-Givonne et Illy. Les autorités d'occupation avaient autorisé exceptionnellement les habitants qui en faisaient la demande à sortir des limites de la ville pour cultiver un lopin de terre pris dans les champs non cultivés à la suite du départ de leurs exploitants pour la guerre.

Nous avions ainsi la possibilité de monter avec une petite charrette à bras à notre terre pour rapporter quelques légumes, choux, pommes de terre que nous cultivions. Nous y gagnions un appétit accru pour une récolte assez mince et peu nourrissante. L'attraction au cours des ces expéditions était la petite halte chez Madame Pouplier : cette cultivatrice dont la ferme avait été incendiée par les Allemands à leur entrée en France vivait avec mari et fils dans une minuscule baraque, ce qui n'enlevait rien à son moral ni à l'originalité de son patois savoureux. Quand on parlait de réparation après la guerre des dégâts que les sinistrés avaient subis, elle répondait en riant : "Oh! les sinistréys, ils r'licherint leu playes !" Elle se trompait heureusement, car la ferme a été bien reconstruite dans les années 20.

Il y avait bien aussi les petites ressources très locales de notre jardin où la pelouse avait été retournée pour y planter des pommes de terre. Cela n'allait pas loin, d'autant moins loin qu'une certaine nuit, des maraudeurs aussi affamés que nous s'étaient introduits chez nous et avaient déterré à peu près toute la récolte. Certains allèrent jusqu'à manger du chien ; le plus dur était pour le chef de famille d'en manger lui-même en le sachant.

En somme, nos plus mauvais souvenirs de l'occupation sont d'ordre alimentaire : les "restrictions" qui sévirent, paraît-il, en France non occupée nous ont bien fait rire lorsque nous y sommes arrivés en décembre 1917, et celles de la guerre de 1940-44 nous ont semblé bien anodines à coté de la véritable famine que nous avons connue à Sedan à l'autre guerre.

En dehors de la nourriture, les études posaient un problème pour nous autres jeunes de l'époque. Enfants, nous avions eu à la maison une institutrice, d'origine belge (Gérouville près d'Orval) qui nous avait quitté bien entendu à la déclaration de guerre.

Le collège Turenne (garçons) et le collège Nassau (filles) étaient transformés en hôpitaux militaires au service des occupants. Pour les garçons, un collège provisoire fut reconstitué avec les moyens du bord.

Mme Devin, femme d'un officier mobilisé, mit sa petite maison à la disposition de l'ancien principal, M. Rigobert Fay, qui s'entoura de quelques enseignants non mobilisés et disponibles. MM Colin (math), Géraud (math), Lacroix (lettres), Thiriet (sciences nat), l'abbé Daniel Lallemand (philo), Doin (histoire-géo), Laroche (Allemand), Clarinval (musique), Théatre (dessin), Tuot, Mlle Charlier (petites classes). Ce collège fonctionna tant bien que mal pendant les années d'occupation. Les professeurs se constituaient même en jury pour faire passer le baccalauréat 1ère et 2ème partie devant l'impossibilité de communiquer avec l'Université (Faculté de Lille). Il fallut bien entendu par la suite entériner les diplômes ainsi obtenus, ce qui ne se fit pas sans quelques difficultés (mon frère François était du nombre).

Pour les mêmes raisons, Sedan était coupé de Reims, siège du Diocèse, je ne fus pas confirmé par un évêque mais en vertu d'une dispense spéciale, par le curé archiprêtre de Sedan, M. l'Abbé Delozanne.

Les photos prises en 1917 perpétuent le souvenir des professeurs et élèves des diverses classes de cette date.

L'usine de tissage de la rue des Fausses Braies (Georges Gochard et Cie) avait cessé de fonctionner à la déclaration de guerre. Les Allemands, au cours des années 1915-16, démontèrent systématiquement les métiers à tisser des modèles les plus récents, les autres furent tout simplement cassés à coups de masse et laissés sur place. Les premiers, récupérés ainsi au profit de l'industrie allemande avec l'aide de prisonniers russes, furent expédiés en Allemagne où, après la guerre, les commissions de récupération alliées les retrouvèrent TOUS, certains n'ayant même pas été sortis de leurs emballages. Les morceaux des autres furent jetés dans un terrain vague en face de l'usine.

Cela me rappelle un souvenir personnel. Je me trouvais "à la terre" un matin d'été. A quelques mètres de là, derrière une haie, il y avait une vache (une seule) gardée par un prisonnier russe, lui-même gardé par un vieux soldat allemand, apparemment brave type. La formule était-elle logique ? Ce n'était pas mon problème. Toujours est-il que je pus boire un excellent bol de lait chaud fourni par la vache avec l'aide du prisonnier russe et l'autorisation de son gardien feldgrau.

L'existence de nombreux prisonniers des Allemands à Sedan me remet aussi à la mémoire des épisodes plus tristes : les prisonniers belges flamands dont il fallait beaucoup de se méfier parce qu'ils espionnaient souvent pour le compte des Allemands ; les prisonniers roumains morts de faim ou d'épidémie que l'on voyait emmener au cimetière par tombereaux entiers, corps simplement entassés les uns sur les autres, vision sinistre et inoubliable...

Les grands personnages allemands de cette guerre ? Nous avons eu l'occasion d'un approcher quelques uns de façon plus ou moins directe.

A tout seigneur tout honneur ! Peu de jours après la bataille, le Kaiser Guillaume II se présentait au château de Bellevue, glorieux pèlerinage pour lui puisque son grand-père y était, de roi de Prusse, devenu en fait empereur d'Allemagne après sa victoire sur Napoléon III. Il y était reçu par ma grand-tante Henri Ninnin, très grande dame en dépit de sa petite taille, qui ne se fit pas faute de lui faire remarquer les déprédations commises par ses soldats lors de l'invasion. Guillaume, assez confus, tira un billet qu'elle accepta avec une grande dignité "pour les pauvres de Glaire".

Autres souverains reçus aussi à Bellevue et à Sedan : les rois de Bavière et de Wurtemberg, tous deux catholiques, alors que l'empereur était protestant, ont assisté à la messe à l'église St-Charles où un fauteuil avait été disposé à leur intention face à l'autel. Je revois encore leurs silhouettes barbichues et leur uniforme de général trônant au milieu du choeur.

Mais mon souvenir le plus original se rapporte au Kronprinz, fils aîné de Guillaume II et prince héritier, qui traversait souvent Sedan dans sa voiture à avertisseur musical lorsqu'il allait de son Q.G. de Stenay à celui de son père à Charleville. Son auto, qu'il conduisait souvent lui-même, ne pouvait passer inaperçue ni par son allure, ni par son refrain spécial. Revenant avec mon frère Pierre de Torcy où l'abbé Lanson nous donnait des leçons de latin, nous voyons la voiture s'engager dans l'avenue de la Marck et s'arrêter devant une maison connue. Du trottoir d'en face nous regardons le Kronprinz quitter le volant, descendre de voiture, sonner à la porte puis, toujours excité, commencer à danser d'un pied sur l'autre. La porte ne s'ouvrant pas immédiatement, il reprend son manège, sonne de nouveau et essaie les mains en avant d'enfoncer la lourde porte ancienne qui, au même instant, est ouverte de l'intérieur. C'est ainsi que mon frère et moi avons pu bénéficier d'un spectacle exclusif : le prince héritier de l'Empire allemand faisant son entrée à quatre pattes dans une digne maison bourgeoise. Quelques mois après, ma soeur, à travers les persiennes d'une maison de Charleville, faisait un croquis au fusain du même personnage venu au rapport dans cette rue sur le trottoir opposé, mais cette fois sur ses deux pieds. J'ai conservé ce croquis ainsi que tous ceux qu'elle a faits pendant l'occupation.

L'hiver 1916-17 a été, les anciens s'en souviennent, particulièrement rigoureux. Celui de Sedan, aggravé par le climat local, est resté dans ma mémoire comme une période terrible. Notre grande maison, spécialement la salle à manger immense avec ses grandes fenêtres à vitraux, était une vraie glacière. Pas le moindre bout de bois, pas le plus petit morceau de charbon pour nous chauffer, et dehors, -20 à -25°, la Meuse gelée, la neige glacée tout autour, l'école fermée faute de chauffage... et comme calories internes, aux repas, des choux et des lisettes. Plutôt que d'errer dans les pièces le col de pardessus relevé, mieux valait encore prendre la luge et aller dévaler la grande côte de la Garenne puis la remonter pour se réchauffer un peu, car il faisait si froid que les larmes du premier assis sur la luge venaient frapper comme de petits glaçons ceux qui se trouvaient à l'arrière. Et cela dura des semaines. Ce dur hiver s'ajoutant aux difficultés croissantes du ravitaillement (les convois Hoover cessant avec l'entrée en guerre des États-Unis), mes parents se décidèrent à demander le rapatriement en zone libre via la Suisse par l'intermédiaire de la Croix Rouge.

Je ne sais plus à quelle date mon père nous inscrivit pour le prochain train de rapatriés qui rentrait en France, mais je me rappelle que le départ avait été fixé pour le 17 juin, les bagages préparés pour cette date, durent être inspectés et laissés en consigne. Or le train ne partit que le 14 décembre. Six mois de retard pour un train, je pense que c'est un record... mais l'essentiel était de partir. La visite approfondie des bagages en juin nous ménagea quelques émotions. Ma soeur essayait d'emporter ses croquis : de l'autre côté, en pleine guerre, ils auraient pu être exposés et publiés avec succès. Elle avait donc fait faire un double fond à sa boîte de peinture. La fouille des bagages se faisait article par article avec le plus grand soin : aucun papier, même blanc, n'était admis. Tout objet accepté allait sur un tas qui constituait les bagages définitifs, gardés ensuite en consigne jusqu'au départ ; les objets refusés faisaient un autre tas et devaient être repris par les intéressés. La boîte litigieuse, copieusement tâtée, d'abord acceptée, puis refusée, reprise, retâtée, enfin refusée, dut revenir à la maison pour être conservée par des parents jusqu'à la fin de la guerre. La percée n'avait pas réussi, mais les croquis n'avaient pas été découverts, ce qui aurait pu attirer quelques ennuis.

Enfin vint le jour du départ. Nous étions sept, mon frère François âgé alors de 18 ans n'ayant évidement pas été autorisé à gagner la France où il aurait été incorporé. Il avait d'ailleurs travaillé durement sur ordre des Allemands, notamment à débarquer des wagons de marchandises à la gare de Sedan, et sa santé devait en souffrir, ces efforts s'ajoutant à une sous-alimentation notoire. Le train spécial de rapatriés prit donc un itinéraire assez spécial, passant par Metz, Strasbourg, pour entrer enfin en Suisse par Bâle après, si mes souvenirs sont exacts, 48 heures de trajet coupés de longs arrêts. Accueil très sympathique des Suisses : café au lait (vrai café, vrai lait), pain beurre (vrais aussi). Nous en avions oublié le goût. La traversée de la Suisse devenait presque du tourisme. A Evian, point d'arrivée en France, un nouveau problème se posait. Nous arrivions, sans l'ombre de papiers, d'une zone occupée par l'ennemi et en pleine guerre. Chaque chef de famille pouvait être un espion, un agent allemand camouflé. Ce fut donc pour mon père et pour chaque adulte un interrogatoire minutieux et interminable auprès de divers officiers français jouant le rôle de filtre. Pendant ce temps, épuisés, nous dormions debout ou sur les bagages. Enfin, à trois heures du matin, nous sommes autorisés à entrer dans notre pays ; on nous affecte à un hôtel et malgré l'heure nocturne, un repas nous est offert ; le plus apprécié, certainement, que j'ai pris de ma vie. Il m'est toujours resté dans l'oreille ce mot de la serveuse : "Voulez-vous des oeuf ?" Il y avait plus de trois ans que nous n'en avions pas vu. Nous tombions de sommeil mais nous avions envie de pleurer de joie. Après cela on nous dirigea sur l'hôtel des Bains à Thonon où il fallut attendre trois semaines d'être appelés de Paris par quelqu'un répondant pour nous. Ce fut Gabrielle Pirotte dont les parents âgés étaient restés à Sedan. Ils devaient partir à leur tour en janvier 1918 par un autre train de réfugiés, mais celui-là n'arriva jamais en France. Les Allemands le laissèrent en Belgique aux environs de Spa où les voyageurs durent trouver asile tant bien que mal : après l'armistice leurs filles eurent beaucoup de mal à retrouver leurs traces et à les faire revenir auprès d'elles.

13 juillet 1919 : après quelques mois à Paris où j'étais en 4ème à Janson de Sailly, nous retraversons Paris la veille du grand défilé de la Victoire et reprenons le train pour Sedan. Le voyage sera très long car les destructions de la guerre sont loin d'être réparées. Nous retrouverons la maison intacte pour l'essentiel mais largement souillée et pillée. Les occupants en ont fait une sorte de lieu de plaisir et donnent des fêtes de nuit dans le jardin. Ils lui ont donné notre nom (un peu arrangé) comme l'indique une clef laissée sur place avec une étiquette "Kasino Villa Ruy". Quant au mobilier, il faudra le récupérer un peu partout : le piano à queue avenue Philippotteaux au local transformé en Foyer du Soldat, des fauteuils, chaises, tables au garde-meuble où les gens les ont rapportés ou encore chez d'autres particuliers où ils ont été signalés... Peu à peu, la vie reprendra et les souvenirs même les plus pénibles s'estomperont sans se confondre pourtant avec ceux de la guerre suivante et de la nouvelle occupation, des nouvelles batailles, des nouvelles difficultés de tout genre.

De l'ancienne guerre, il me reste encore d'autres impressions un peu confuses et en vrac : le bruit lancinant , comme un roulement presque continu, de la canonnade pendant toute la bataille de Verdun pourtant distant de 80 km. La curieuse notion du tact de certains officiers allemands, tel ce lieutenant reçu à la mairie par mon cousin germain Charles Rouy qui faisait fonction d'interprète, et se présentant comme un cousin (ce qui était d'ailleurs exact, car il descendait d'une Rouy de la branche de la Guadeloupe qui avait épousé en 1839 à Raucourt un négociant prussien, Godefroid Pastor). Ou encore cet autre, logé chez ma tante, Madame Halleux, et croyant lui faire plaisir en lui jouant la Marseillaise au piano. Ces patrouilles de deux hommes qui tout à coup dans une rue, sur un bref commandement guttural du feldwebel, se mettaient à marcher au "pas de l'oie" parce qu'un officier passait sur le trottoir (voir à ce sujet l'aquarelle d’Elisabeth réalisée à Charleville où deux gosses imitent le pas de parade des deux Allemands). Les infirmiers en casquette blanche, très nombreux, le plus souvent mal bâtis, les trop petits ou trop grands, inaptes au service armé, et leur collègues féminines, les "schwestern" que les enfants appelaient les "chouestas". La proportion croissante, à mesure que la guerre avançait, avec les besoins de remplacer les pertes, de véritables gamins en uniforme, seize ou dix-sept ans, peut-être même quinze ans, envoyés en occupation pour remplacer les plus âgés au front. Ils avaient tous bien mauvaise mine et semblaient aussi mal nourris que nous, ce qui n'était pas peu dire. Les troupes chantant en choeur le Gloria... Gloria...Gloria Victoria, fort juste, il faut le reconnaître, en défilant dans les rues au pas cadencé (on a encore entendu ça bien souvent en 1940-44). L'impression d'isolement total, de coupure avec l'extérieur qui nous a tous marqués pendant toute cette longue claustration : aucune nouvelle de la famille restée de l'autre coté des lignes, aucune information réelle sur les événements et le déroulement de la guerre, sinon par les communiqués de guerre allemands affichés chaque jour place Turenne sur le coté du Tribunal ou encore par la Gazette des Ardennes, imprimée en français mais par des Allemands pour démolir notre moral en grossissant leurs succès et en oubliant ceux des Alliés. Malgré notre jeune âge, nous ressentions cette atmosphère pénible et confinée.

Encore quelques impressions et vieux souvenirs qui , sans être tout à fait de l'époque de l'occupation, remontent tout de même à la fin de la guerre, après notre retour en France.

Ce sont les bombardements des "Gothas" sur Paris, qui ont commencé en 1918 alors que nous habitions rue Beethoven à Passy. C'est la terrible explosion de la Courneuve qui a tout ébranlé à Paris alors que nous étions en classe à Janson de Sailly. C'est là aussi que nous a surpris un certain matin le premier obus de la Grosse Bertha suivi de plusieurs autres à intervalles réguliers. Comme personne ne pouvait supposer alors qu'il s'agissait d'un canon tirant de 120 km et situé dans l'Aisne, près de Vertefeuille (ferme appartenant aux Ferté, les parents de notre cousine Charlotte, femme de Georges Ninnin), le proviseur décida de garder tout le monde au lycée jusqu'à ce que la situation s'éclaircisse. Ce fut seulement vers le milieu de l'après-midi qu'on nous libéra, le diagnostic surprenant ayant été fait, mais longtemps on resta dans l'inquiétude avec ces gros obus qui tombaient selon un certain axe dans plusieurs quartiers de la capitale. Autre souvenir lié à cette sinistre Bertha (du nom du célèbre marchand de canons Krupp), le vendredi saint 1918, au début de l'après-midi, nous décidons après d'assez longues hésitations, mes frères Pierre et Michel et moi, de nous rendre à l'église St-Gervais pour l'office auquel devaient participer les fameux chanteurs de St-Gervais. Partis donc avec un certain retard, nous n'eûmes pas à le regretter lorsque, parvenus en face de Notre-Dame, sur la rive gauche, nous vîmes une série d'ambulances amenant à l'Hôtel-Dieu les premiers blessés : l'obus de la Bertha qui venait de tomber sur l'église St-Gervais au début de l'office avait fait en effet plusieurs dizaines de morts et de nombreux blessés. Si nous nous étions décidés plus tôt, nous aurions parfaitement pu être parmi ces victimes.

En arrivant à Biarritz, nous avons vraiment eu de nouveau l'impression de changer de planète comme nous l'avions eue déjà en arrivant à Paris au sortir de la zone occupée. On était littéralement à deux cents lieues de la guerre ; tout était calme et si l'armistice du 11 novembre fut accueilli dans la joie, nous n'avions guère la sensation là-bas de nous trouver dans un pays en guerre s'il n'y avait pas eu vers la fin ces arrivages de soldats américains en permission qui s'amusaient comme des gosses aux courses de vaches landaises.

Après notre rapatriement, la vie avait continué à Sedan sous l'occupation jusqu'au 11 novembre, date à laquelle les armées française et américaine se rejoignaient à peu près sur la ligne Charleville-Sedan. C'est là que survint à 11 heures du matin la fin des hostilités. Jusqu'à la dernière minute, les Allemands repliés avaient continué à bombarder Mézières ; des combats s'étaient poursuivis sur la Meuse à Torcy, faubourg de Sedan.

Les conditions de vie et surtout le ravitaillement étaient devenus encore plus difficiles dans cette année 1918. Mon frère François avait obtenu l'autorisation de se rendre à Charleville chez M. André Lejay (frère de sa mère) qui y faisait fonction de maire. Il était surveillant à l'institution St-Rémy où il avait été élève en 1913-14. Un jour, alors qu'il promenait les élèves, l'empereur Guillaume II qui jouait au bûcheron dans le jardin de la villa qui lui servait de Q.G., lui dit quelques mots en français. Dès la signature de l'armistice il put revenir à Paris (d'où il nous rejoignit à Biarritz) dans la voiture du général Guillaumet avec un autre passager, le cardinal Lugon, archevêque de Reims venu revoir ses ouailles ardennaises longtemps séparées de lui par le front.

Nous avions laissé à Sedan lors de notre départ en décembre 17 plusieurs membres de la famille. Nos oncle et tante Hubert et Marie Pirotte tentèrent, je l'ai dit, de se faire rapatrier mais furent abandonnés dans les Ardennes belges avec leurs compagnons de train. Mon oncle André Rouy et mon cousin Georges Ninnin, deux des quatre notaires de Sedan, furent envoyés à la même date de janvier 1918, en plein hiver, comme otages à titre de représailles (?) dans un camp à Miljegany (Lithuanie occupée) où ils souffrirent beaucoup du froid et de la faim ; un de leurs compagnons, M. Laroche, professeur d'allemand au collège, y est mort ; les autres en sont revenus au bout de plusieurs mois avec une santé ébranlée. D'ailleurs dans les premiers mois de l'occupation, la plupart des hommes valides de la ville, dont mon père, étaient désignés comme otages et devaient passer périodiquement la nuit à des endroits indiqués à toute fin utile.

Comment vivait-on pendant l'occupation sans pouvoir gagner sa vie ? L'usine a été arrêtée pendant toute la guerre et encore longtemps en attendant que les métiers soient remontés ou remplacés. J'avoue que, à mon jeune âge, je ne me posais pas de questions à ce sujet.

J'ai un vague souvenir d'une sorte de monnaie spéciale qui avait cours chez les commerçants. Je regrette de n'avoir pu en conserver au moins une comme souvenir. Par qui et par quoi était-elle gagnée ? Mon père n'est plus là depuis bien longtemps pour le dire. Il y eut aussi probablement après notre rapatriement des allocations spéciales du gouvernement pour les réfugiés pour leur permettre de vivre jusqu'à ce qu'ils puissent reconstituer leur avoir. Pierre Congar, dans sa grande histoire "Sedan et le pays sedannais" dit bien qu'aucune monnaie ne pouvait être utilisée dans la ville pendant l'occupation en dehors des coupures émises par la ville elle-même.

Après avoir vécu pendant 5 ou 6 ans à huit personnes sans aucune rentrée d'argent normale me parait à distance une sorte de mystère dont je m'étonne de ne pas avoir demandé l'explication alors que mes parents étaient encore en vie.

Summary description of items

Il s'agit de plusieurs aquarelles en couleurs et croquis, réalisés par ma tante, durant la Première Guerre.

Elle croque sur le vif les soldats allemands, occupant la ville de Sedan, où elle réside.

Transcription status

| Not started | 0 % | |

| Edit | 0 % | |

| Review | 0 % | |

| Complete | 100 % |

- ID

- 10910

- Number of items

- 19

- Person

- Elisabeth Rouy

- Origin date

- 1914 – 1918

- Language

- Français

- Keywords

- Medical, Remembrance, Women

- Front

- Western Front

- Location

- Sedan et Charleville

- Contributor

- Jean- Loup Rouy